- Категория: Семейство Орхидные (Orchidaceae)

На склоне мая каких только цветов не увидишь в юном травостое! Елани — лесные прогалины, опушки, луга и даже склоны оврагов сплошь сияют переливами живых самоцветов. Будто и вправду растения соперничают, кто пригожей и обаятельней. Каждая травка, и самая незаметная с виду, теперь по-своему хороша и уж решительно другой незаменима. Но почему же нас так трогают наиболее крупные цветки— нивяники, колокольчики, купальница, венерин башмачок? Покоряют красотой, изысканным обликом. Впрочем, размер не так важен. Незабудки, скажем, совсем невелики, а кто ж к ним равнодушен? И, напротив, таинственные цветки белены, каждый величиной с добрый пятак, не останавливают, не прельщают прохожего. Разумеется, дух соперничества неугасим в зеленом царстве, в ход пущено все — и выживаемость, и привлекательность, и даже коварство.

Вот, к примеру, венерин башмачок. Чтобы выжить, эта северная орхидея наделена едким соком. И животные давно проведали — несъедобен. Не обладай башмачок этим свойством, ему вряд ли бы уцелеть под давлением тысячелетних невзгод. Ведь его жизнеспособность совсем мала. Подумать только, зацветает на восемнадцатом году! К тому же сплошных зарослей не образует, да и размножается весьма туго, и всходит далеко не каждое семя. Единственная защита — относительная ядовитость, спасавшая растения этого рода от скусывания четвероногими. Оговорка «относительная» необходима, потому что венериным башмачком иногда лакомятся пятнистые олени. Но их всегда было мало в лесах, и особого урона красивому цветку они не наносили.

Вот, к примеру, венерин башмачок. Чтобы выжить, эта северная орхидея наделена едким соком. И животные давно проведали — несъедобен. Не обладай башмачок этим свойством, ему вряд ли бы уцелеть под давлением тысячелетних невзгод. Ведь его жизнеспособность совсем мала. Подумать только, зацветает на восемнадцатом году! К тому же сплошных зарослей не образует, да и размножается весьма туго, и всходит далеко не каждое семя. Единственная защита — относительная ядовитость, спасавшая растения этого рода от скусывания четвероногими. Оговорка «относительная» необходима, потому что венериным башмачком иногда лакомятся пятнистые олени. Но их всегда было мало в лесах, и особого урона красивому цветку они не наносили.

Венерин башмачок стал большой редкостью из-за неразумного вмешательства людей. Именно под тяжелой рукой порубщика, покосчика и шатуна-туриста он быстро исчез из многих мест исконного обитания. Нарушение экологической обстановки повредило всем видам северных орхидей — ятрышникам, ночной фиалке, дремлику. Но особенно пагубно сказалось на венерином башмачке — травке, бывшей и без того редкостной. Вот почему в последнее время взяты под строгую охрану все представители этого малочисленного рода. Никто не вправе рвать уникальный цветок—красу отчего края!

А как он красив—взгляните. Маститый пурпуровый цветок покажется сказочно-замысловатым. Двухлопастная губа вздутая, с узким устьем, по форме напоминает игрушечную туфельку, отсюда и латинское название Cypripedium — башмачок Киприды (прозвище Венеры, восхваление которой особенно процветало на острове Кипр). Оттопыренные боковые лепестки острые, слегка закрученные и длинные-длинные, с палец. Нижний лепесток зубчатый, образован из двух сросшихся лепестков. Тычинок плодущих две, третья тычинка недоразвитая. Ботаники называют ее стаминодием. На дне башмачка видны сочные волоски, источающие нектар. Пчелы, забираясь в башмачок за лакомством, обратно могут пролезть лишь через узкие отверстия в задней стенке полости. При этом пчела задевает пыльники, унося с собой пыльцевые зерна, чтобы при случае оставить их на рыльце другого такого же цветка.

В России встречается четыре вида венерина башмачка. Для неботаника, пожалуй, наиболее вероятна встреча с башмачком настоящим (С. calceolus). Распространен он по изреженным лесам, на опушках и среди кустарников. Его обычные районы обитания—верховья Волги, Средний Днепр, Нижний Дон и Крым. Всегда был редок в Пензенской и Курской областях. Корневище этого растения толстое, ползучее, с короткими междоузлиями. По всей длине усажено извилистыми корнями. Стебель обметан короткими железистыми волосками. Высотой он с локоть и поменьше. Листья складчатые, заостренные, жилистые, по жилкам усеяны волосками. Каждая пластинка с детскую ладонь. Высыхая, лист не чернеет.

России встречается четыре вида венерина башмачка. Для неботаника, пожалуй, наиболее вероятна встреча с башмачком настоящим (С. calceolus). Распространен он по изреженным лесам, на опушках и среди кустарников. Его обычные районы обитания—верховья Волги, Средний Днепр, Нижний Дон и Крым. Всегда был редок в Пензенской и Курской областях. Корневище этого растения толстое, ползучее, с короткими междоузлиями. По всей длине усажено извилистыми корнями. Стебель обметан короткими железистыми волосками. Высотой он с локоть и поменьше. Листья складчатые, заостренные, жилистые, по жилкам усеяны волосками. Каждая пластинка с детскую ладонь. Высыхая, лист не чернеет.

Цветки настоящего башмачка пурпурово-бурые, по два-три на стебель, их запах напоминает ваниль (как тут не вспомнить, что ваниль — это стручки тропических орхидеи). Окраска губы тжо-желтая, внутри она рябоватая — с красноватыми крапинками. Спереди губа закругленная, с выступающими складками. Устье узкое, внутри заметны волоски. Длина губы значительная — около 3 см, но все же она короче любого из лепестков. Стаминодий беловатый, помечен фиолетовыми пятнами.

В народных говорах башмачок настоящий наречен достаточно причудливо. Чаще всего крестьяне называли его адамовой головой и кукушкиными башмачками. В некоторых селах он слыл как марьин башмачок и даже как сапожки богородицы.

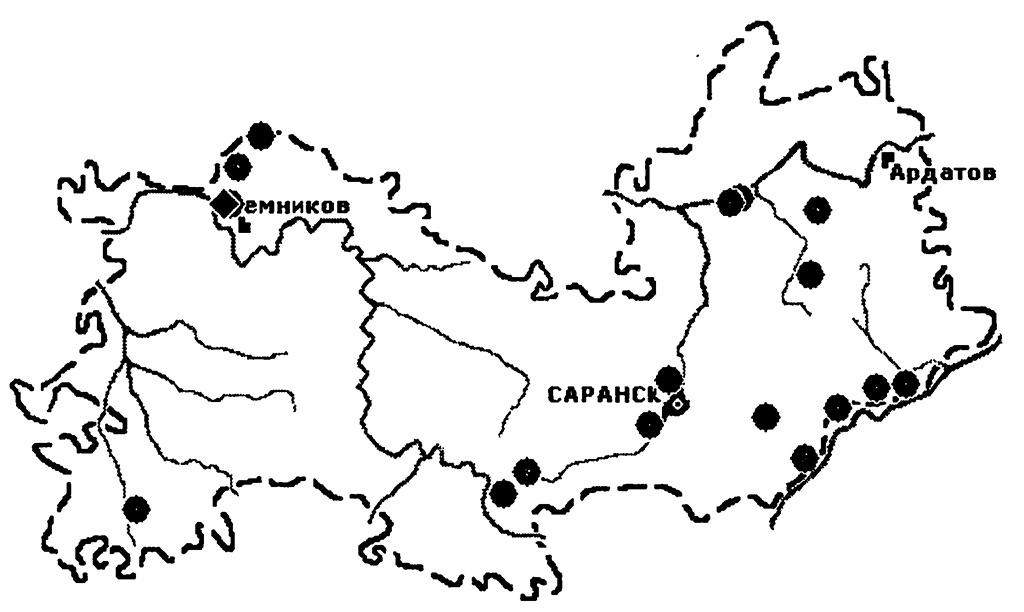

Растение занесено в Красную книгу Мордовии!